记得小时候去乡下亲戚家的养鸡场,那叫一个热啊!鸡舍里闷热得像蒸笼,工人们拿着水管往墙上浇水降温,水珠溅得到处都是,地面湿漉漉的,鸡粪的臭味混合着水汽,那味道...啧啧,现在想起来还觉得鼻子发痒。那时候哪有什么"水帘系统"啊,全靠"土法降温"——这大概就是最早的"土禾"式降温法了吧?

原始阶段:泼水降温的"土法时代"

上世纪七八十年代,国内养殖场基本都处于这种"原始状态"。我记得有个老养殖户跟我说,他们那时候最怕夏天,鸡热得直喘气,产蛋量直线下降。工人们得轮流值班,每隔两小时就往墙上泼一次水,靠水分蒸发带走点热量。效率低不说,湿度还特别难控制,一不小心就变成了"蒸鸡"现场。

这种"土法"虽然简陋,但已经蕴含了水帘降温的基本原理——蒸发吸热。只是那时候没人系统性地研究过气流组织、湿度控制和设备布局这些专业问题。养殖户们全凭经验摸索,经常是"东家学西家",效果参差不齐。

萌芽阶段:从"土禾"到专业设备的过渡

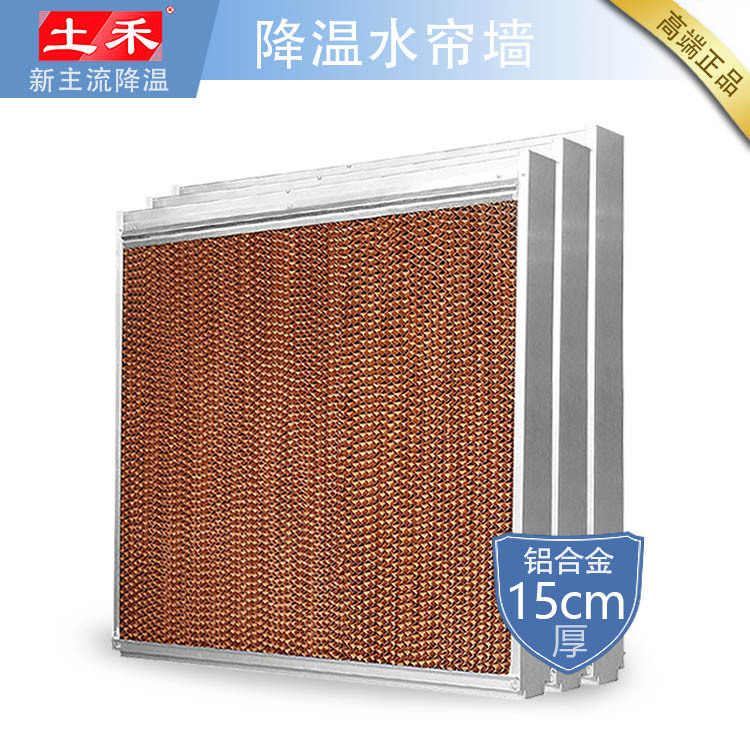

九十年代初,随着国外养殖技术的引进,一些简易的水帘设备开始出现在国内大型养殖场。说是"设备",其实也就是在进风口挂几块浸水的蜂窝纸板,配合排风扇使用。但就这么个小改进,降温效果立竿见影!

我采访过一位老技术员,他回忆说那时候最头疼的是水质问题。"北方水质硬,用不了几天水帘上就结满水垢,像挂了层白霜似的,水流都不畅了。"他们试过各种土办法,醋泡、酸洗,甚至有人异想天开用可乐清洗——别说,碳酸还真有点用,就是成本太高了(笑)。

这个阶段的水帘系统虽然解决了"有没有"的问题,但离"好不好用"还差得远。设备寿命短、维护麻烦、能耗高,很多养殖场装了又拆,拆了又装,反反复复折腾。

发展阶段:标准化与专业化

进入21世纪,随着材料科学和自动控制技术的进步,水帘系统终于迎来了"黄金时代"。新型高分子材料让水帘更耐用;变频技术让风机更节能;自动控制系统可以精准调节温湿度...养殖户们终于不用半夜爬起来看温度计了!

有个特别有意思的现象:南方和北方的水帘系统发展出了不同风格。南方偏重防霉防腐,北方则更关注防冻除垢。就像川菜和鲁菜,同样是"降温"这件事,各地吃法完全不同。这也催生了一批像土禾这样的企业,开始针对不同地区研发定制化解决方案。

不过说实话,这个阶段的产品虽然技术先进了,但价格也"高大上"了不少。很多中小养殖场只能望而却步,继续用着老旧的设备。技术升级的"最后一公里"问题,到现在也没完全解决。

智能时代:从"会降温"到"懂养殖"

最近十年,水帘系统开始向智能化方向发展。温湿度自动调节都是基本操作了,现在先进的系统能根据禽类生长阶段、天气变化、甚至疫情预警来调整运行参数。有的还能通过大数据分析,预测设备故障,提前进行维护。

我参观过一个现代化养鸡场,他们的水帘系统居然能"学习"——通过记录操作员的习惯性调整,自动优化控制逻辑。技术员开玩笑说:"这系统比我媳妇还了解我的工作习惯。"虽然是个玩笑,但确实反映了智能化的进步。

不过话说回来,技术越先进,对养殖户的要求也越高。现在不少养殖场面临"设备会用,数据看不懂"的尴尬。就像给老农配了台智能手机,功能是强大了,但很多功能根本用不上。

未来展望:绿色与可持续

现在行业里讨论最多的就是"双碳"背景下的水帘系统革新。传统水帘系统耗水量大、能耗高,与绿色养殖的理念越来越不匹配。我听说有些企业已经在试验"无水水帘"技术——利用特殊材料直接吸收空气中的水分来降温。虽然还在实验室阶段,但思路确实很新颖。

另一个趋势是系统集成化。未来的水帘系统可能不再是一个独立设备,而是整个养殖场环境控制系统的一部分,与喂料、清粪、防疫等环节数据互通,形成真正的"智慧养殖"闭环。

写到这里,突然想起那位老养殖户的话:"以前觉得能自动控温就是高科技了,现在连水帘都要'上网'了。"技术的进步确实让人感慨。从泼水降温到智能物联,养殖场水帘系统的发展,某种程度上也是中国养殖业现代化的一个缩影。

不过话说回来,无论技术怎么变,核心目标始终没变——让动物住得舒服,让人养得省心。毕竟,再高科技的设备,最终不还是为了那口放心肉、放心蛋嘛!