最近在给一家云南高原地区的养殖场做降温方案时,发现按平原标准设计的水帘系统效果大打折扣。老板一脸懵圈地问我:"这水帘咋就跟摆设似的?"哎,这还真不能怪设备,要怪就怪我们忽略了海拔这个"隐形杀手"。

海拔与水帘降温的"爱恨情仇"

你可能不知道,海拔每升高300米,空气密度就下降约3.5%。听起来不多?但当你站在海拔2000米的地方,空气密度已经比海平面低了近四分之一!这就好比做菜时火候不够——再好的食材也白搭。

记得去年去西藏考察,看到当地一个温室用的还是平原地区的水帘参数,结果湿度倒是上去了,温度却纹丝不动。工人师傅们满头大汗地抱怨:"这水帘除了让空气更闷,屁用没有!"话糙理不糙啊。

关键参数调整指南

风速:不是越快越好

在高原地区,单纯提高风速就像给马拉松选手打兴奋剂——短期可能有效,长期肯定出事。建议将设计风速降低15-25%,具体要看当地实测数据。有个小窍门:可以先用风速仪测几天,取个平均值再定。

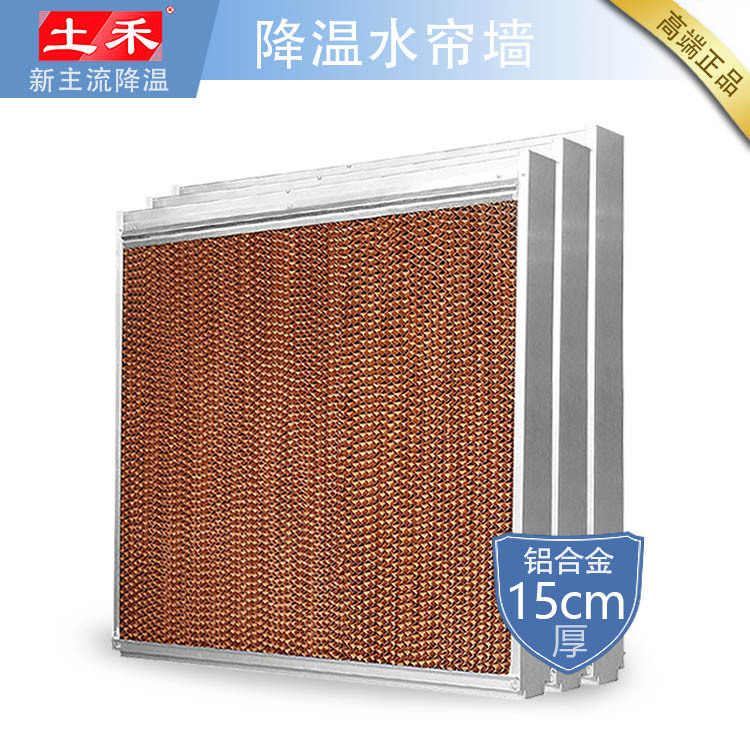

水帘厚度:增厚不是万能药

很多人以为增加厚度就能解决问题,结果导致风阻过大。其实应该选择孔隙率更大的材料,比如从5090型换成5060型。这就好比换双更透气的跑鞋,而不是穿两双袜子跑步。

水泵功率:低调更有效

高原地区蒸发快,但盲目增大水泵功率会导致过度湿润。建议采用间歇喷雾方式,配合湿度传感器控制。我见过最夸张的是有个牧场主把水泵功率调高50%,结果墙上都长蘑菇了...

不同海拔的具体修正系数

海拔1000-1500米区域:

- 风速系数:0.85-0.9

- 水帘厚度:增加10-15%

- 水泵流量:减少5-8%

海拔1500-2000米区域:

- 风速系数:0.75-0.8

- 水帘孔隙率:提高15-20%

- 喷雾间隔:缩短30%

(注:具体参数还是要现场调试,这些只是参考值)

实地调试的那些事儿

上个月在贵州一个海拔1800米的养鸡场调试,光参数就改了7版。老板差点以为我们是来骗钱的,直到第3天突然找到最佳组合,降温效果直接提升40%。那一刻,老板激动地差点把我举起来——幸好他举不动。

调试时要注意:

1. 先小范围测试,别一上来就全开

2. 记录每小时温湿度变化

3. 观察动物反应(这个最真实)

写给技术控的干货

对于喜欢钻研的朋友,这里有个简化公式可以参考:

修正系数=1-(海拔高度/10000)×0.35

(适用于2000米以下地区)

不过说真的,公式再精确也不如现场观察重要。有次按公式算得好好的,结果当地突然刮起大风,所有参数都得推倒重来。所以我现在随身带着风速仪和湿度计,随时调整。

常见误区盘点

1. "海拔高就得多加水":错!过度湿润反而影响蒸发降温

2. "风扇越大越好":风量大但穿透力不足等于白费电

3. "照搬平原参数":最要命的错误,没有之一

有个甘肃的客户坚持用平原参数,结果电费涨了30%,降温效果还不如开窗。后来调整参数后,他笑着说:"早知道就该听你们的,这学费交得值。"

写在最后

搞了这么多年温控,越来越觉得因地制宜才是王道。就像中医讲究"一人一方",水帘系统也得"一地一策"。下次如果有人告诉你"我们的设备放哪儿都好使",建议你掉头就走——要么他不懂,要么他装懂。

在高原地区,水帘系统不是装完就完事的,得像养花一样定期"照料"。温度变化了?调!季节更替了?调!连风向变了都可能要微调。毕竟,让动物舒服才是我们的终极目标,对吧?