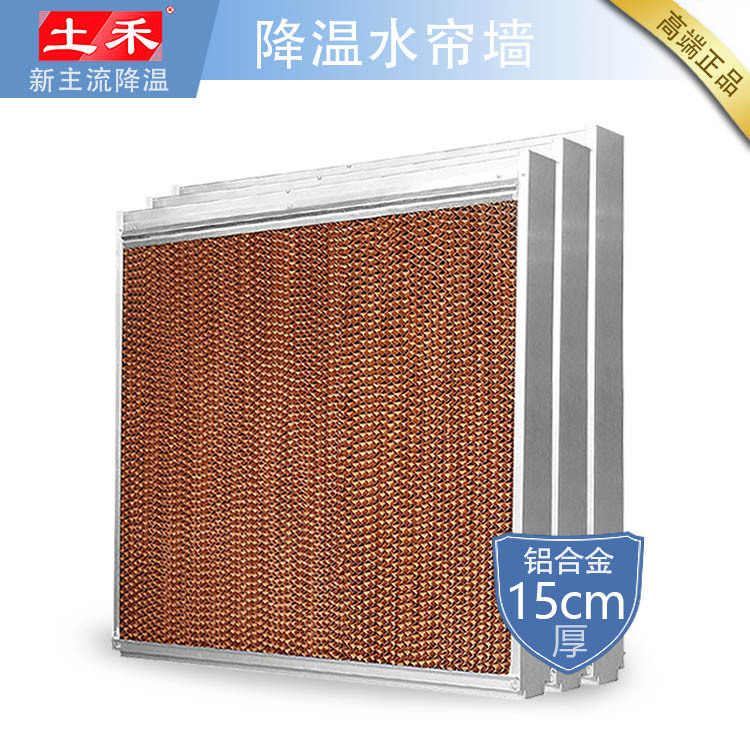

站在30层高的写字楼前,抬头望着那些闪闪发光的铝合金水帘墙,我不禁感叹——这玩意儿到底是怎么装上去的?作为一个曾经在工地搬过砖的"前农民工",现在转型做了建筑设计师,我对这个问题特别有感触。咱们就来聊聊土禾公司在高层建筑中安装铝合金水帘墙的那些事儿。

高空作业的"叠叠乐"

想象一下,在百米高空玩"叠叠乐"是什么感觉?土禾的安装团队每天都在上演这样的戏码。不同于传统幕墙的安装方式,水帘墙要考虑水流路径、承重分布和视觉效果的多重因素,简直就是在三维空间里下象棋。

记得去年在深圳某项目上,安装队长老李跟我说:"这活儿吧,看着悬,其实比搭积木还讲究。"他们采用了一种分段式吊装方案——先在地面把3-4层高的单元组装好,然后用特制吊具整体提升。这种"组团上天"的方式,比传统的一层一层装快了近40%,而且安全性更高。

"水往低处流"的逆向思维

水帘墙最核心的难题是什么?当然是让水乖乖听话往上爬啊!传统观念里"水往低处流"在这里完全被颠覆。土禾的工程师们开发了一套"逆向分层供水系统",通过隐藏在各层的微型水泵和智能控制系统,实现了水流的精准分配。

有一次我亲眼目睹调试过程,项目经理小王盯着控制面板,嘴里念叨着:"这一层流量大了0.5L/min,得调。"那种专注劲儿,跟外科医生做手术似的。最终呈现的效果是,无论从哪个角度看,水帘都均匀得像一面流动的镜子。

风与水的"高空芭蕾"

在高层建筑上,风可不是闹着玩的。记得有次台风天,我站在还没完工的楼里,感觉整栋楼都在跳舞。这时候水帘墙就面临双重考验——既要抗风,又要保证水流不被吹成"天女散花"。

土禾的解决方案很有创意:在铝型材内部设计了导流槽,外部则采用蜂窝状表面处理。简单说,就是给风指路——"您往这儿走,别碰我的水"。实测数据显示,这种结构能在12级大风下保持水流形态稳定,不会出现"水帘变水雾"的尴尬场面。

立体安装的"俄罗斯方块"

说到具体的安装工序,那简直是一场精密的"俄罗斯方块"游戏。土禾采用的立体交叉作业法,让土建、幕墙、水电多个工种像交响乐团一样配合。地下三层还在浇筑混凝土,中间段在做龙骨安装,顶部已经在调试水系统了。

最让我印象深刻的是他们的"BIM+AR"技术应用。工人们戴着智能眼镜,能看到虚拟的水流路径和结构节点,就像打游戏有了外挂。有次一个新手问我:"大哥,咱们这是在搞建筑还是在玩VR游戏啊?"我竟一时语塞。

毫米级的"强迫症"

在土禾的质量标准里,没有"差不多"这个词。水帘接缝处的允许误差是±0.3mm,比一张A4纸还薄。他们的质检员老张有个外号叫"人肉千分尺",据说他能用肉眼看出0.5mm的偏差。

有次验收,我发现有个接缝稍微有点不齐,随口说了句"这点小问题就算了吧"。老张立刻较真起来:"水是有记忆的,现在差一丝,将来就可能漏一片。"后来事实证明他是对的——那个被我放过的项目,三年后真的出现了渗漏问题。

绿色建筑的"隐形功臣"

很多人不知道,这些闪闪发亮的水帘墙其实是建筑的"天然空调"。通过蒸发冷却效应,能降低建筑表面温度8-12℃,相当于给大楼穿了件"降温背心"。土禾的统计数据显示,采用他们水帘墙系统的建筑,夏季空调能耗平均降低23%。

去年酷暑,我去走访一个已竣工的项目。业主兴奋地告诉我:"自从装上这个'水外套',大堂温度比隔壁楼低了整整10度,客人都不愿意走了!"说着还指了指咖啡厅爆满的座位。

安装工人的"高空哲学"

跟土禾的安装工人聊天是件很有意思的事。老赵在200米高空吃午饭时跟我说:"在这上面干活,得学会跟风说话。"见我一脸懵,他解释道:"风大的时候要顺着它动,不能硬扛,跟生活一个道理。"

年轻的90后小刘则有自己的见解:"我觉得装水帘墙就像谈恋爱——太紧了会裂,太松了会漏,得找到那个恰到好处的距离。"这些来自一线的"高空哲学",往往比教科书上的理论更生动。

未来的"液态建筑"

随着智能材料的发展,水帘墙正在从静态装饰向动态交互转变。土禾研发中心正在试验一种"情绪化水帘",能根据天气、人流甚至音乐节奏改变水流形态。想象一下,下雨时水帘会自动加速形成保护罩,晴天则变成细密的水雾——这简直就是给建筑注入了生命。

有次参观实验室,工程师给我演示了最新原型:当检测到有人靠近,水帘会自动分开形成入口。"这技术成熟后,'穿墙而过'就不再是神话了。"工程师笑着说。虽然目前成本还很高,但我相信不出五年,这种"会思考的水"就会出现在我们身边。

站在城市的天际线下,那些流动的水帘墙仿佛在诉说着建筑与自然的对话。土禾的立体安装方案不仅解决了技术难题,更重新定义了建筑与环境的边界。下次当你看到高楼上的水帘时,不妨多看一眼——那不仅仅是金属和水的组合,更是无数工匠智慧的结晶。